キキが死んだときに考えたこと

何年も前の話だが、キキが死んだときのことを書いてみる。

キキは我が家に16年半いた黒猫である。僕が帰宅すると、いつも玄関までやってきて待っていてくれた。宅配の配達員がマンションの階段を上ってくる音を聞くとさっと隠れていたから、僕の足音を聞き分けてくれていたのだろう。体が弱りだしてからは、まっすぐに歩けなくなり、ぐるぐると同じところを回ったり、トイレも失敗するようになったりしていた。

ある日、まなび場で子ども達とおしゃべりをしていると、妻から電話が入って「キキがけいれんを起こしている!」と言う。すぐに帰って獣医に連れていくと、バタバタと措置を始まったが、獣医は明らかにあせっていた。蘇生措置をするのだが、効果が出ない。僕が横で突っ立って見ていると、待ってもらう場所がないから、家で待機していてくれ、と言う。横で見ていられると集中できないと思ったのだろうか。仕方なく家に向かって歩いていると、ほどなく携帯に電話が入って、すぐ戻るように言われる。戻ってみると、すでに意識が遠のいているような状態だった。

キキが死んだことを東京にいる娘に伝えると、飛んで帰ってきた。キキとは小学校の頃から姉妹のように育った仲だった。娘が悲しむ姿を見て、僕は一層悲しくなった。その晩だったと思うが、僕は、この悲しいという感情はどこからくるのだろう、と考えていた。生きられなかったキキが可哀想と思ったのか。キキを失った自分が寂しいのか。あるいは、悲しんでいる娘や妻を見て気持ちが動かされたのか。

その年の終わりには、大阪にいた父が亡くなった。父の死後認知症が進行していた母も数年後に他界した。父や母が死んだときにも、僕は悲しさについて考えてみた。特に母が亡くなった後がそうだったが、そこにあるのは、ただ悲しいという気分であって、それを分析するほど自分が冷静でないことに気づいた。

両親が亡くなってから、自分もいつか死ぬのだという実感がわくようになった。若い頃、僕は死ぬことは怖いと感じていた。今は、死は悲しいことだと感じている。

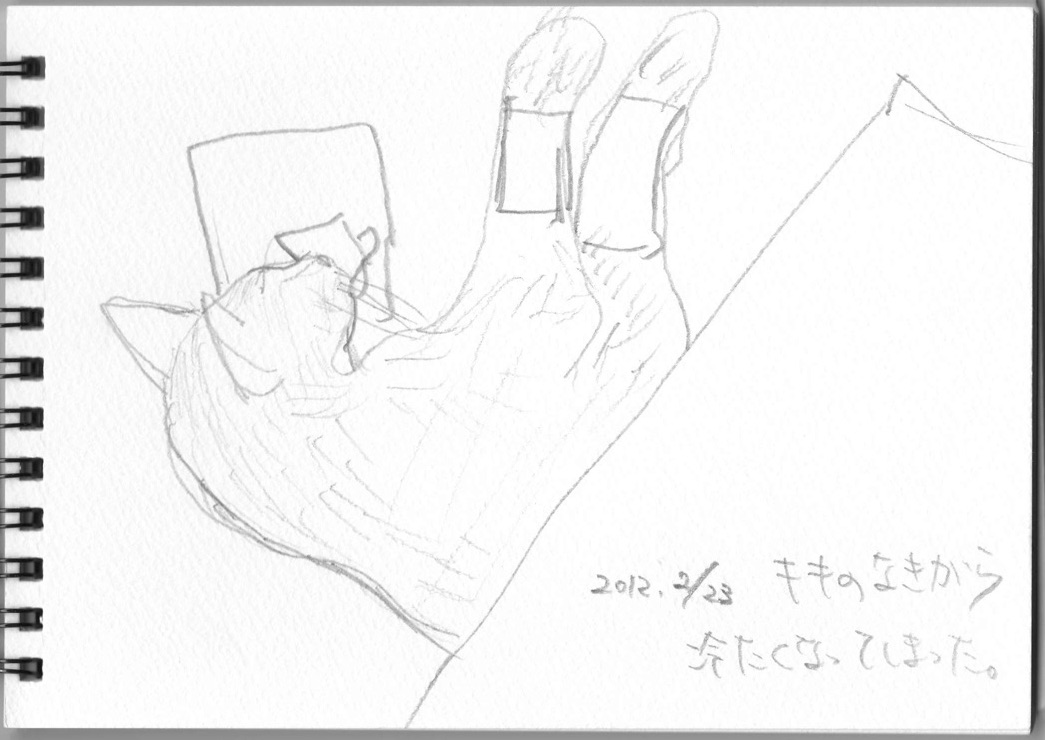

2020.9.12記(絵は当時のスケッチ)